jeudi 17 octobre 2013

Quand le XVIIIème siècle embellissait Metz

Porte d'entrée du Palais de Justice de Metz, avec ses trophées monumentaux.

Palais de Justice de Metz.

Statue du Duc de Montmorency, Palais de Justice, Metz.

Hôtel du Corps de Garde, Place d'Armes, Metz.

Hôtel de Ville, Metz.

L'Opéra-Théâtre de Metz, construit de 1738 à 1752.

Ce fut une transformation complète qui s'opéra à Metz durant la grande période de paix du XVIIIème siècle, où elle possédait comme gouverneur le Maréchal Charles-Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle, tout acquis aux idées des Lumières. Celui-ci, non content de refaire les fortifications de la ville, la dota en 1754, comme on le faisait alors en France pour toutes les grandes villes de garnison, d'une Place d'Armes régulièrement classique, et fit élever le décor complet de ses bâtiments à la place du cloître et des églises qui enserraient la Cathédrale Saint-Etienne au sud.

L'édifice le plus élégant est l'ancien Corps de Garde, aujourd'hui Office du Tourisme, qui nous est parvenu presque intact. Le plus important, face à la Cathédrale, est l'Hôtel de Ville dont les portes garnies de fer forgé et l'escalier d'honneur sont d'un très noble dessin. Le palier de cet escalier s'orne d'un beau bas-relief représentant la Moselle en nymphe des eaux, au dessous duquel ont été gravés sur une plaque de marbre les célèbres vers par lesquels le grand poète Ausone, au IVème siècle, chantait déjà la gloire et la prospérité de la Région Mosellane : "Salve magne parens frugumque virumque Mosella" (Salut Moselle, notre Mère, riche en hommes et en fruits de la terre").

Sur l'un des côtés de la Place d'Armes, face à l'ancien Corps de Garde, se dresse entre deux trophées classiques, la statue du Maréchal Fabert, enfant de Metz et défenseur de Sedan sous la Fronde. L'architecte Jacques-François Blondel, auteur de ce majestueux décor, l'avait complété par les gradins et les balustres de la Place Saint-Etienne pour faire un piédestal à la Cathédrale et projetait, en abattant tout le quartier qui la séparait de la Moselle, de le rattacher à celui de la Place de la Comédie, aménagé dans une île sur l'autre rive de la Moselle, en un vaste ensemble classique.

L'ultime apport de l'Art Classique à Metz est sans aucun doute le plus grandiose : le Palais de Justice, édifié par Charles-Louis Clérisseau en 1776 pour être le siège du Gouverneur des Trois Evêchés, Metz, Toul et Verdun, dresse au-dessus de la Moselle, au point le plus élevé de la place, et à l'entrée de l'Esplanade, sa masse imposante de Style Palladien, dont le portail aux guérites surmontées de trophées trahit au premier coup d'oeil sa destination. Il est surmonté d'un groupe sculpté : "La France veillant sur ses enfants". C'est ici que LaFayette, alors officier en garnison à Metz, prit la décision de rallier les Amériques pour se battre aux côtés des Insurgents.

L'escalier d'honneur du Palais de Justice, garni d'attributs guerriers et d'une robuste rampe en ferronnerie, et les statues des Maréchaux de France, qui ornent les sobres façades de sa cour, confèrent à ce palais une allure militaire de force et d'autérité. Cette sobriété et cette majesté d'allure des édifices messins de Style Classique sont bien la marque du génie français qui, à une époque d'éxubérance et de relâchement des lignes, sut créer un style martial pour une ville guerrière.

On ne peut quitter cette belle ville sans évoquer l'Opéra-Théâtre de Metz, sur la magnifique Place de la Comédie. Construit de 1738 à 1752, il est l'oeuvre de Jacques Oger, un architecte messin. C'est le théâtre à l'italienne le plus ancien de France encore en activité.

vendredi 27 septembre 2013

Les Pigeonniers de Charente Maritime : une architecture symbolique

Pigeonnier Renaissance de l'Abbaye de Montierneuf, Saint-Agnant (Charente-Maritime).

La fuie ronde d'Aulnay-de-Saintonge.

Les boulins de la fuie d'Aulnay-de-Saintonge.

Pigeonnier du Château de Villeneuve-la-Comtesse. Carré, il pourrait remonter au XIVème siècle car les pigeonniers sont ronds à la fin du XVème siècle en Saintonge.

L'architecture nourrit périodiquement nos rêves. De temps à autres, les peuples se jettent dans des engouements fugitifs ou durables, où la mode, le décor de la vie, les idées, les imaginations trouvent dans le patrimoine une place à part, car, pour un grand nombre d'entre nous, si la réalité ne correspond plus à l'image, c'est la réalité qui a tort !...C'est aussi cela le paradoxe des pigeonniers : laissant de côté les couleurs trop flatteuses comme les ombres poussées, ils donnent enfin une image fidèle de la réalité socio-économique de l'histoire d'une région.

La fonction primordiale du pigeonnier (également appelé fuie ou fuye) est utilitaire (nourriture et réceptacle à colombines), mais dès son avènement il eut valeur de symbole : symbole du pouvoir et de la suzeraineté avant la Révolution, symbole de la liberté acquise après 1789. Le morcellement des terres seigneuriales et des propriétés conventuelles donna naissance à une théorie de pigeonniers de conceptions différentes quant à l'utilisation des matériaux et à leur modénature. Cela livre de précieux enseignements sur l'esprit social de l'époque.

Aujourd'hui, les pigeonniers ont perdu leur utilité au profit de leur fonction de mémoire. Fichés au milieu d'un labour ou cachés à l'ombre des chênes, ils montent la garde, silhouettes transitoires entre un passé définitivement aboli et un futur qui ne saurait être serein sans se référer à ses racines. Le temps, en les érodant, loin de les humilier, leur a plutôt conféré une certaine majesté. Et, devant l'affaissement de tel ou tel, on éprouve une étrange sensation de mélancolie et d'angoisse - celle qui naît des dessins de Piranèse ; derrière ces noirs écroulements quelque chose vit et nous guette : l'avenir.

Les pigeonniers appartiennent à un type d'oeuvre basé sur la symbolique de la liberté et le fantasme du pouvoir. Ils sont l'emblème de l'ascension des hommes et de leur propre vertige. Cependant, ils restent dans la grande tradition, et cela se vérifie du seul point de vue des volumes internes. Matériellement il existe un module de base, ne serait-ce qu'au niveau des boulins et des proportions des ouvertures en fonction de l'importance des pigeonniers. Idéologiquement, qu'ils datent du XVIème, des XVIIème, XVIIIème ou XIXème siècles, ces édifices représentent la noblesse et, après la Révolution, l'accession à la propriété, l'audace, le vertige d'une certaine liberté. Ainsi cette composition basée sur la répétition, se rencontre dans tout l'architecture monumentale. D'où l'intérêt de la retrouver dans les pigeonniers qui sont l'expression d'une architecture locale, vernaculaire et anonyme.

Il en est des fortifiés, des cylindriques, avec échauguettes même. En regard de la magie d'un monde où le matériau s'anime parce qu'il a été frappé comme il se doit, rien n'impose de nous figer en statue de sel qui s'effrite, ni, à l'inverse, d'en tirer seulement un profit de jouisseur. Car tout invite à participer à cette danse des dieux et, par "effet miroir", à capter les forces et les énergies qui s'échappent des oeuvres d'art, pour devenir acteurs et gérants de leur pérennité...Nul ne peut ni ne doit sortir indemne de la lente remontée du temps que la lecture d'un monument provoque. L'émotion qui naît devant un édifice est une alchimie subtile entre la notion utilitaire et l'esthétique qui s'en dégage. Il n'y a pas de hasard en architecture : tout est utilisé, de la plus lourde technologie aux caprices vertigineux de la lumière, comme dans les cathédrales.

C'est la tâche ardue et magique de l'architecte qui canalise son imaginaire par les truchements conjugués de la technique et de son savoir-faire. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'architectures mineures, mais l'Architecture ! La lutte contre le temps qu'il engage est un combat singulier dont l'édifice sortira vainqueur, même si le nom du créateur est oublié - qu'importe ! La trace, le répère restent plantés pour les générations futures.

L'architecture est la seule oeuvre humaine qui puisse se mesurer au temps, qui l'apprivoise et transmute son hostilité en faire-valoir.

mercredi 11 septembre 2013

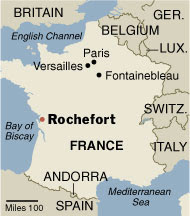

Journées du Patrimoine Rochefort 2013

Porte du Soleil et Musée de la Marine.

La magnifique façade du 83, rue....? bonne découverte à Rochefort !

Cette trentième édition des Journées du Patrimoine coïncide également cette année avec le centenaire de la loi sur la protection des monuments historiques du 31 décembre 1913. La Charente Maritime dénombre 844 monuments protégés et se situe au 9ème rang des régions de France en la matière. Rochefort, Ville d'Art et d'Histoire depuis 1987, compte 17 monuments protégés au titre des monuments historiques.

Cette année, on pourra découvrir ou redécouvrir les sites classés ou inscrits de notre ville, par leur intérêt monumental ou mobilier, comme le grand bureau de l'Intendant Bégon, visible à la Maison du Roi (Commandement des Ecoles de Gendarmerie). Ce mobilier peut être inscrit (sur avis d'une commission départementale) ou classé (sur avis d'une commission nationale). Le Temple Maçonnique (1840), exceptionnellement ouvert au public, avec son décor ancien et son impressionnante bibliothèque, est le dernier classé à Rochefort. La Loge L'Accord Parfait avait été fondée en 1776 afin d'accueillir les Frères de la Marine.

En vedette également pour 2013, la Gare de Rochefort (voir l'article sur ce blog), le Théâtre à l'italienne de la Coupe d'Or, l'Eglise Saint-Louis (voir également sur ce blog), les Formes de Radoub, sans oublier tous les remarquables musées de notre ville, les magnifiques hôtels particuliers et ils ont nombreux. Mention spéciale pour le Musée Nationale de la Marine, numéro un à Rochefort avec ses prestigieuses et rares collections ainsi que la passionnante Ancienne Ecole de Médecine Navale, un musée unique en France et véritable must see.

mercredi 4 septembre 2013

Royan ou les choix de la Reconstruction

Eglise Notre-Dame de Royan, Louis Gillet architecte.

Palais des Congrès de Royan, Claude Ferret architecte.

Galeries du Front de Mer à Royan. Elles suivent la courbe du littoral.

La France de 1945, dévastée mais libérée s'apprête à se reconstruire. Au Ministère de la Reconstruction, deux conceptions de l'architecture et de l'urbanisme s'opposent sur le parti à adopter. Les uns, en accord avec la loi sur les dommages de guerre qui prévoit la reconstruction à l'identique des bien détruits, encouragent les français à retrouver leurs paysages d'avant-guerre. Les autres voudraient saisir l'occasion pour rebâtir les villes selon les principes de la modernité.

Aux tenants de la tradition qui avancent les projets dits à l'identique pour ressusciter Blois, Saint-Malo ou Gien, s'opposent les partisans du mouvement moderne voulant transformer Caen, Le Havre et Royan en villes de l'avenir. Et, en effet, tout dans les paysages urbains semble opposer les types de villes issues de ces positions. Ici les toits pentus et les briques de la tradition, là les façades fonctionnelles et les matériaux des temps nouveaux. Mais entre la reconstitution, la pierre de taille ou le béton, y-a-t-il eu vraiment choix et hésitation?

Royan, poche de repli des occupants a été presque entièrement rasée par les bombardements alliés de 1944. Ville-martyre au même titre que Gien, ces deux villes sont rapidement devenues emblématiques des choix de la Reconstruction. Il fallait permettre à Gien de renouer le prestigieux passé des bourgs de bord de Loire où s'était épanouie la tradition classique et laisser Royan donner les preuves de la pertinence d'une architecture fonctionnelle. Ces villes semblaient cristalliser les éléments de la polémique (opposant traditionalistes et modernisateurs) qui englobaient une conception générale de l'urbanisme, la mise au point du plan d'aménagement des villes, les formes et les matériaux.

A Royan, dès 1945, Claude Ferret déroula sans ambages ses convictions du style international, magnifiées dans le front de mer. Si dans cette ville, les constructeurs se réfèrent à une manière, ce n'est pas celle qui fit au XVIIIème siècle la gloire de Bordeaux et de sa région, mais bien celle de novateurs, tels Niemeyer ou Le Corbusier.

A Royan, on a cherché à inventer un langage architectural correspondant à l'époque. Les décombres amoncelés ici font accepter l'innovation formelle qui donnerait son sens à la ville. La cîté balnéaire de Charente Maritime comme la ville d'art des bords de la Loire seraient donc, parmi d'autres exemples, les archétypes des grandes orientations de l'urbanisme d'après-guerre. A Royan, dans l'axe du front de mer, une grande voie de circulation permet un accès aisé à la plage. A Gien, il s'agissait d'aménager le point névralgique que présentait le passage de la Loire et à Royan c'est le trajet des vacanciers qui requiert l'attention. Quant à la reconstruction de l'Eglise Notre-Dame de Royan, entièrement bombardée, elle se fait en arrière de l'ancien emplacement, dans un terrain plus propice à sa construction.

La comparaison des deux plans de reconstruction, à Royan et à Gien, montre un même effort pour faciliter la circulation, pour élargir, pour rectifier les rues, pour aérer et désenclaver les immeubles d'habitation et bâtiments publics. Dans les deux cas, l'intention est bien de mettre de l'ordre dans des ensembles urbains défiant l'ordonnancement classique : Royan, qui comme beaucoup de stations balnéaires avait poussé sans ordre au fur et à mesure de sa vogue ; et Gien où s'enchevêtraient des ruelles étroites et mal commodes.

On pourrait multiplier les preuves de la volonté modernisatrice des urbanistes ayant travaillé dans ces villes. Pourquoi les deux villes continuent-elles leur carrière de porte-drapeau de courants contradictoires ? L'emploi de matériaux dissemblables et d'un vocabulaire radicalement différent suffit-il à les opposer totalement ? Cette querelle porte en fait sur l'enjeu fondamental de la Reconstruction. Ni l'ensemble du corps professionnel du bâtiment, ni surtout les sinistrés n'étaient prêts à accepter un total bouleversement de leurs villes. Un consensus s'établit sur la sauvegarde de l'ancien, comme patrimoine inaliénable. Le restaurer, c'est aussi effacer les meutrissures de la guerre. Ces conceptions ont uni, par-delà les divergences politiques et les situations sociales, la plupart des hauts fonctionnaires du Ministère de l'Urbanisme, un grand nombre d'architectes et la majorité des français.

jeudi 29 août 2013

Saint-Chrysole de Comines, une splendeur mauresque

L'Eglise Saint-Chrysole de Comines (1925-1929), dans le Nord.

Façade ouest et campanile.

L'Hôtel de Ville de style flamand et en arrière plan l'Eglise Saint-Chrysole.

Vitrail moderne de l'Eglise Saint-Chrysole

Vue aérienne de l'église

La région du Nord qui avait connu une urbanisation accélérée durant le siècle précédent la Première Guerre Mondiale, devait, après la fin de celle-ci, continuer à être l'objet de mutations très importantes liées, d'une part, à la reconstruction des zones de front et, d'autre part, à la poursuite de l'élan urbain, au moins jusqu'en 1925. Ce processus fut accompagné par la construction ou reconstruction de nombreuses églises.

C'est le cas de Saint-Chrysole de Comines, actuellement en rénovation. Ville frontalière de la Belgique, située au bord de la Lys, c'est anéantie que Comines devait retrouver la paix le 11 novembre 1918 ; le conseil municipal amené à repenser l'aménagement de la ville, comme le lui enjoignait la loi du 14 mars 1919, opta pour une reconstruction de la place dans "le style si pittoresque de la Renaissance Flamande dont le Nord de la France et la Belgique, notre voisine, offrent des exemples très remarquables" ainsi que le définissaient les architectes attachés à la commune.

Ce désir de mise en scène d'un décor architectural urbain se fondant sur une tradition plus mythique que réelle, les "modèles" venant plutôt des Pays-Bas, aurait dû prendre toute sa signification dans la construction des deux monuments qui devaient se faire face sur la place - l'hôtel de ville flanqué de son befroi et l'église. Or, si ce premier bâtiment, confié au célèbre Louis Cordonnier, architecte lillois rompu à l'utilisation du vocabulaire régionaliste, devait s'inscrire dans l'optique du schèma d'embellissement communal, en revanche, le second allait être l'objet d'une polémique quant à sa convenance par rapport à ce plan.

En effet, le maire désigna pour la conception de l'église, Maurice Storez, architecte des Monuments Historiques de l'Eure, professeur d'architecture à l'Ecole des Roches et fondateur de l'Arche : groupe d'architectes, d'artistes et d'artisans catholiques rêvant d'un art réunifié sous l'égide du sacré. Paul Bellot, architecte bénédictin affilié à l'Arche collabora avec Storez. Il s'était déjà distingué par ses églises et monastères aux savants appareils de briques. Le projet initial ne prévoyait ainsi que l'usage de la brique, tant pour la structure que pour les parements extérieurs et intérieurs, mais les mauvaises qualités mécaniques du sol et les crédits insuffisants devaient conduire les maîtres d'oeuvre à concevoir une ossature de béton armé que l'on souhaitait apparente, où la brique et les moellons de béton n'auraient plus qu'un rôle de remplissage. La polychromie et les motifs géométriques complexes des matériaux de surface : briques teintées ou vernissées, carreaux de grès cérames des coupoles, palette grise des parpaings de béton, et l'attention donnée au traitement géométrique des motifs, révèlent l'influence du style Art Déco par-delà les sources d'inspiration orientales que soulignent le plan basilical, la nef cubique et la coupole byzantine. Cependant, cette richesse décorative et cette originalité pittoresque ne seront souvent perçues, par contraste avec un environnement flamand, que comme étrangères ou, par contresens, mauresques.

mardi 20 août 2013

Saint-Christophe de Javel, une splendeur Art Déco

La nef vue vers l'entrée et les si curieuses rosaces.

L'entrée et le magnifique Saint-Christophe.

La nef vers le choeur.

Le campanile.

Située dans le XVème arrondissement de Paris, non loin du Pont Mirabeau, l'Eglise St-Christophe de Javel est une splendeur oubliée. Cet étonnant édifice date de 1926. C'est l'oeuvre de l'architecte Charles-Henri Besnard et des entrepreneurs Fourré et Rhodes. La construction, en tous points remarquable est en ciment moulé. Les travaux durèrent 4 ans et demi.

Entre les deux tours, la plus haute servant de campanile, se déploie une somptueuse dentelle ainsi qu'un fronton finement ouvragé. La partie à jour est constituée par de grands fenestrages en ciment faits de croix, de couronnes d'épines et de fleurs de lys. Chacun d'eux est surmonté des lettres A.R.T., initiales de la devise latine empruntée au Pater : "Adveniat Regnum Tuum" (Que ton règne arrive).

Au Moyen-Age, la pieuse confiance des fidèles envers St-Christophe était telle que l'on se croyait à l'abri de la mort subite le jour où l'on avait regardé avec foi la statue du saint géant. D'où la coutume alors très répandue de placer une statue colossale du saint à l'entrée des églises. La Cathédrale d'Amiens possède encore le sien en façade. Tous les autres ont disparu.

Celui qui orne la façade de Saint-Christophe de Javel est admirable. Il mesure 8,50 mètres de haut. C'est l'oeuvre de Pierre Vigoureux. Le saint est vêtu d'une courte tunique retenue à la ceinture par une corde. Ses muscles sont tendus, son buste se raidit et sa main droite s'appuie vigoureusement sur un palmier dépouillé de ses palmes. Le gracieux personnage de l'Enfant Jésus domine l'ensemble. Détail curieux : il ne porte pas en main le globe terrestre surmonté d'une croix, comme à l'accoutumé, mais tandis que sa main droite repose sur la tête de St-Christophe, il tient de la gauche le bord de son auréole qui fait ici double fonction.

Lorsque l'on pénètre dans la nef immense, l'impression est saisissante. Ce sanctuaire, par sa grandeur, son élévation, la pureté de ses lignes, la régularité des proportions, la hardiesse de ses colonnes et la légéreté de ses arcs se rapproche de l'Art Gothique. Même si la facture en est toute moderne.

L'église mesure 41 m de long, 19 de large et 16,50 m sous clé de voûte. Elle compte six travées prolongées par un choeur magnifique, profond de 10 m dont le maître-autel et le pavage sont en marbre vert. L'entourage si élégant qui le sépare des chapelles et des sacristies voisines est la reproduction des grands fenestrages de la façade. La voûte est très richement décorée et achève de donner au choeur un cachet symbolique et artistique. La voûte a été réalisée à fresque par Henri-Marcel Magne et représente le double triomphe de St-Christophe : au ciel, parmi les anges qui exaltent son martyre et sur terre où il reçoit l'hommage des voyageurs. Le saint occupe la partie centrale de la composition. C'est un géant magnifique. La beauté de ses traits est particulièrement soignée. Il porte sur l'épaule l'Enfant Jésus, bénissant avec grâce. Il tient cette fois le globe terrestre surmonté de la croix. Autour du personnage principal se déploie une double couronne de scène symboliques, en haut, huit anges richement vêtus portent divers objets relatifs à son martyre et en bas, les voyageurs figurant avec les principaux instruments de locomotion moderne offrent leurs hommages à leur saint-patron et protecteur. Toutes ces scènes, d'une grande originalité, se détachent sur un ciel d'azur parsemé d'innombrables étoiles d'or.

La voûte de la nef est admirable avec sa décoration dûe à Magne également. Détail naïf et curieux, l'ange organiste touche un instrument minuscule dont il actionne la soufflerie de la main gauche, exactement comme celui de Fra Angelico dans son célèbre Couronnement de la Vierge.

L'église est éclairée par 12 grandes rosaces extrêmement originales qui l'inondent d'une agréable lumière d'or. Le médaillon central est orné de symboles emprunté à l'art religieux des Catacombes hautement symbolique. Parmi ceux-ci : le dauphin et le trident. En effet, à l'époque des Catacombes, on ne représentait le mystère de la Rédemption que sous des formes allégoriques, pour dépister les soupçons des païens persécuteurs et aussi éviter de scandaliser les néophytes par des représentations trops vives des souffrances du Christ. On employait ainsi l'image du dauphin sur le trident, le trident c'est la croix légèrement déformée et le poisson c'est bien sûr, le Christ.

J'espère vous avoir donné envie de visiter ce beau sanctuaire, témoin de son époque. Il recèle bien d'autres détails surprenants telles les colonnes avec leur base en patte d'éléphant agrémentée de roses épanouies, avec leur fût cruciforme si délié, avec leur chapiteau aplati et délicatement orné. Les bas côtés de 5 m de large sont fort curieux également. Les six travées sont en effet éclairées par un lanterneau doublé d'un bel ajourage de ciment orné des initiales S.C. et de magnifiques vitraux bleus et violets. Le quartier abritait jadis les usines Citroën, ce qui explique la dédicace de l'église au saint-patron des voyageurs. Ainsi lors de votre visite, vous irez de découvertes en découvertes.

mardi 9 juillet 2013

La Gare de Rochefort a 100 ans

L'élégante Gare de Rochefort

C'est le 7 septembre 1857 que le train arrive à Rochefort avec la création de la section de ligne Aigrefeuille-Le Thou-Rochefort. C'est la Compagnie du Chemin de Fer de Paris Orléans qui réalise les travaux.

La gare actuelle fut construite par Pierre Esquié en 1913. On lui doit également la gare de La Rochelle-Ville. Située idéalement sur la Place Françoise Dorléac, ainsi nommée en souvenir des Demoiselles de Rochefort, elle présente une façade de 89 mètres. La grande fenêtre en arc de cercle surmontée de l'inscription "Chemins de Fer de l'Etat" ne manque nullement d'élégance avec son horloge. Cette vaste fenêtre est dominée par un dôme carré avec terrasse. Le petit fronton est orné des armes de Rochefort en couleurs. L'imposante marquise ajoute à l'impression de majesté. Les piles des pavillons de chaque côté sont décorés de mosaïque polychrome et encadrent une large ouverture couronnée de trois baies en plein cintre évoquant l'art roman. Ces dernières sont surmontées d'une ravissante mosaïque bleue. Une fois sur le quai, c'est une autre audacieuse marquise qui surprend les voyageurs. En effet, celle-ci a la singularité d'épouser la coubure des voies.

Ce bel édifice Art Déco, destination de vacances, au charme fou, vous attend. Il a été classé monument historique le 28 décembre 1984.

Inscription à :

Articles (Atom)

.jpg?uselang=fr)